新华走笔丨在关中大地,寻迹《诗经》

(一)

打开中国地图——秦岭以北、北山以南、陇山以东、黄河以西,围拢起一片被称作关中的地方。

渭河、泾河、北洛河交错孳乳,交通孔道扼四塞往来、险阻天成。这里是古老璀璨文明的产房,强汉盛唐的心脏,被山带河,沃野千里。

从北京出发向西,一路经龙门、至灵宝、穿黄河,高铁列车由曾经“九国之师,逡巡而不敢进”的咽喉锁钥之地驶入。第四次全国文物普查转入实地调查阶段,2024年11月,跟随国家文物局组织的“当一天普查员”基层行活动来到陕西宝鸡、咸阳。是采访,也是寻迹。

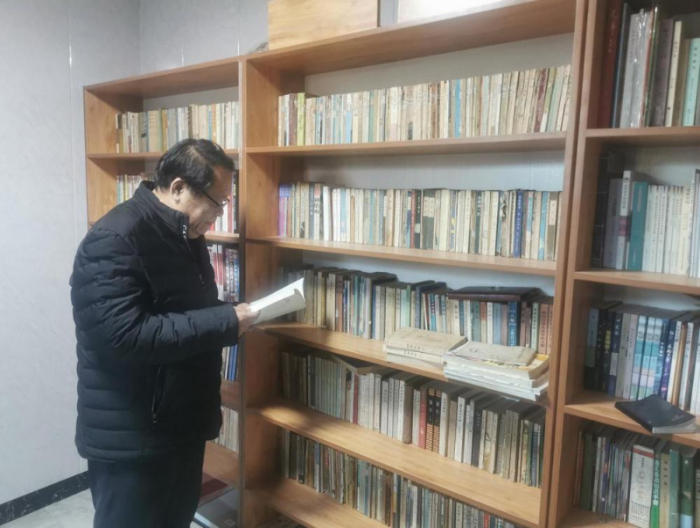

7月25日,顾客在一家岐山臊子面餐馆内品尝臊子面。新华每日电讯记者邵瑞摄

初见关中,空气比想象中更湿润凉爽。打开全副感官嗅尝,一下子就被油辣子的热情征服——各色各样的“碳水炸弹”活色生香,软糯的、劲道的、酥脆的、缠绵的,岐山臊子面浓郁而不起腻烦,让人吃了一碗想第二碗。一时间,我感到被一份莫名的热情注视,叮嘱着“多吃点”,好像远行回家的游子。

老话讲,“出门饺子到家面”。从“中原有菽,小民采之”“朋酒斯飨,日杀羔羊”到此间,食物是中国人亘古不变的乡愁,而回家,则是刻在人们血脉中的史诗。

“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏”“我东曰归,我心西悲”……氤氲的烟火和初寒的夜色中,我想起《诗经》,那些写下中国文学史上最早“离别”与“团圆”母题的作者——他们怎么样了?因为哪一场抵抗或征服开始远行,最终落脚何方?虺隤的马匹、奔行的卒役、叹于其室的妇女,是否最终得到命运满意的答复呢?

历史寥寥数笔没有下文,却在千年以后一个偶来此地的年轻人心中,勾起微妙的回响。

(二)

位于咸阳彬州市城关镇的大佛寺石窟,是此次“四普”基层行的重要一站。

大佛寺原名应福寺,最早为唐太宗纪念浅水原大战阵亡将士所建。论知名度,它的光芒较四大石窟似乎远为黯淡。但西出长安的特殊地理位置,使之成为追想唐代长安造像风格的最主要依据。华丽伟岸的大坐佛,曼妙健美的菩萨,盛、中、晚唐诸造像雕刻,凝固着从繁盛走向沧桑的历史。

赶到大佛寺,正是傍午微雨。周览石室,黝无日光,经人指点在千佛洞中读到一方祈雨铭,作者系唐豳州长史武太乙。

我特别注意到“豳”这个字的写法。据史书,唐开元十三年以前,彬州还保留其古称“豳”。而“豳”最早见于典册可追溯到《诗经》十五国风之一的“豳风”,当中诗凡七篇,多描写农事生活,如人们熟知的“七月流火,九月授衣”“春日载阳,有鸣仓庚”。

何以豳风?古豳之地对周人而言意义尤为特殊。始祖后稷之后,一位叫公刘的部族首领带领周人避乱南迁,从漆水、沮水渡过渭水,到豳地落脚定居,开疆创业。周由此肇始,一步步走向岐山、丰邑、镐京,故诗人“歌乐思其德”。

“笃公刘,于豳斯馆”,《诗经·大雅·公刘》也有对这段历史饱含深情的回溯。“既溥既长,既景乃冈,相其阴阳”,是讲勘察谋划,“彻田为粮,度其夕阳,豳居允荒”,则其田垦经营。1000多年后,唐朝地方长官武太乙撰铭,“自夏涉秋,密云不雨,思稼稻之”,仍关切的是农本,仍要从幽州“周秦霸王之原,皇帝经纶之野”的过往起笔。

又是1000多年过去,而今,那部族往事连同大佛寺的故闻一并消歇了。放眼望去,高耸屹立、比平常之山更孤寂而宽怀的山下,是关中的农村。黄褐土地上,冬小麦种下去,白薯的叶子翻出绿色。黄蒙蒙的房子,梁上地下点点摇曳杂草,也是大地色的。沟壑纵横的塬梁峁川仿佛没有尽头。“好着吗?”“好着呢!”仿佛有人这么说,有牛羊这么叫。

路上买了老乡家的苹果,多汁清甜得紧。至于《豳风·七月》中提到的“八月剥枣”,在今天彬州一带,枣仍然是远近闻名的地方特产。能想象吗?这片苍茫的土地上竟结出这么些甘美的果实——好似用大地的乳汁滋养的。

普查队员冒着微雨,对石窟寺的建筑结构、洞窟形制及造像的风化或剥落程度等进行了详细测量、记录及照片采集。洞窟幽邃,唐太宗至安史之乱后的雕塑不知凡几,灰尘之中偶有一点天光流露,照见如动似静交缠的衣袂。气息蔼然,令人不能或辨天工人巧。

如果非用语言形容,那么这些雕塑系出自时间之手,是“时间”本身那种流动而静止的质感的体现。它们让来者在关注石窟保护工作之余,又涌起一份怀古的情思。记起一位汉学家评论,对很多晚唐诗人来说,过去的回响和踪迹具有特别的光晕。站在过去辉煌的阴影里,他们的“晚”来自一种文化上的迟到感。

很难说清为什么,在风振庭柯、泾水扬波的古豳之地,我也生起类似的历史的“晚来感”,一种心情的落寞。

这是近日拍摄的陕西省宝鸡市岐山县岐阳遗址一景。胡梦雪 摄

(三)

“夏道衰,而公刘失其稷官,变于西戎,邑于豳。其后三百有余岁,戎狄攻太王亶父,亶父亡走于岐下,豳人悉从亶父而邑焉,作周。”

《汉书·匈奴传》对周人迁播有这样的记述。戎狄滋扰,公刘之后周族又一领袖古公亶父率众离开豳地,迁往岐山之南的周原。在那里,蕞尔小邦走向成熟,开启“居岐之阳,实始翦商”的历史序篇。

转天,当我随普查队员来到位于宝鸡岐山县京当镇的岐阳遗址,见商周陶片遍布地表,岐山尽在北望。联系到《史记》《汉书》及《诗经·大雅·绵》所描绘的迁岐壮举,不禁思量,这难不成就是“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下”的地方?

事实竟确然如此。岐阳遗址外不到一公里处,就是祭祀古公亶父的三王庙及其陵墓——周太王陵。三王庙存正殿一间,陵仅存墓冢,前立清代学者毕沅所书碑题。此次“四普”调查,需要对这些文物点进行实地复核,形成详细的档案资料。

周族迁徙,相传是从豳出发,渡过泾水向西南行,越梁山、过杜水、又沿漆水南下,循今渭河西行,直到周原地区。这一带土地肥沃,适宜于发展农业,岐山山脉又是天然的防御屏障。从今彬州、旬邑到岐山县,这条路,用了公刘至古公亶父前后十代人,我们坐汽车却只消不到半天。

下午,记者跟着普查队员从岐阳遗址东南角出发,用脚步丈量遗址边界范围。如果不谈文物普查,这就是一片沉睡着冬小麦的田野。新雨过后,鞋子越踩越沉,不知名的植物勃勃生长,让人想到《诗经》里写的定居垦辟的欣喜——“周原膴膴,堇荼如饴”“天作高山,大王荒之”。

目力所及,看不到多少现代建筑的踪迹,只有薄雾笼罩下,一个接一个走在田埂上的普查队员、专家和记者。寂静之中,孤零零的一棵柿树矗立在原野中央,宛如狭长文物区的原点。谁曾经在此生活?当地介绍,33万平方米的遗址调查采集有新石器时代的石器、老官台文化的陶钵、仰韶文化的陶罐等文物,对研究新石器时代及商周人类活动与分布有重要价值,“把这一带人类的居住史提前了1000年”。

那是人类文明刚走出地平线的时节,先民结绳记事、击壤而歌,过采集渔猎的生活。“于时处处,于时庐旅,于时言言,于时语语”,周人史诗则如是,到现在,生活庶几延续于此。或者,只有在“活着”这件事面前,文明的天空、竹帛的刻画才显得短暂和稚嫩。而站在更广袤的维度,生命对于亘古的宇宙长夜来说,又不过瞬息之光明、细胞有丝分裂之偶然。

这是近日拍摄的陕西省宝鸡市岐山县周三王庙大殿门楣。胡梦雪 摄

(四)

这天最后,我听到了秦腔。

“叹人间多荆棘世途艰险,难得你贤德妻节义双全……”三王庙前20几个村民操弦执管,奏起《周仁回府》的经典韵律,中有一人大方定立,面对我们这寥寥观众唱得认真、凄楚、欢喜。众人身后,大殿门楣上刻着《诗经·大雅·绵》开头的四字——绵绵瓜瓞。

步至周太王陵前空场处,我注意到一位叫“虎”的村民做的标记,普查队员见怪不怪,“那是农忙晒粮食的地方”。“九月筑场圃,十月纳禾稼”,《诗经》时代的农夫生活未为遥远。

数十年前,一位关中作家曾感喟,“农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐”。同样的一抔黄土——2000多年前,周室东迁时仓皇辞庙的贵族将青铜器埋藏在这片黄土之下。千百年来,多少帝王的坟冢如山包一样隆起在这片黄土之上,连绵不绝,或现或隐。两相呼应,一边是珍贵而脆弱的实物遗存,一边是不绝如缕的沧桑历史。

而秦腔,这声从地平线上发出的喟叹,则似天外之音,如兀立在原野上的那棵柿树,穿透了心灵,穿越了时间,深深扎住根系,如饥似渴地喝着地母的血水,因此壮实、粗粝。透过它,今天的人们能看到古老的“十五国风”的影子,从而想象在封建王朝伊始,诗歌文学的触觉是怎样伸向那些“胼手胝足的小民”,镌刻了他们的悲与喜。

车开在陕地,赶路时我总下意识地开着手机地图,想了解所在的确切位置,经过的河流、村庄、道路都叫什么名字。总感觉一个不小心,就会错过历史上一个王朝的背影,一个重要的都邑,一些值得拜望的人和事,或者曾在书里遭逢但终究苍茫了的记忆。

从召公镇、天王镇、礼村、吕宅村,到散落在周原上的宫室、墓葬遗址,古老的桑、黍、栗、棘、麦、葛……潜行在历史地表,一切如常,只是又好像听到3000年前那个敲木铎的人在破晓时宣告——诗三百“活着”。

简古的横竖撇捺,悠远的文脉潜流,还有古往今来相从而歌的劳者……原来如此紧密地依偎在这片大地上,于苍然回首处,渴望一份更深刻的抵达。(胡梦雪)

来源:新华每日电讯

国宝画重点|探秘青藏高原湖畔的史前生活

4月24日

西藏康马玛不错遗址

入选2024年度全国十大考古新发现

玛不错的湖水静谧而深邃

湖畔沉睡着跨越四千多年的秘密

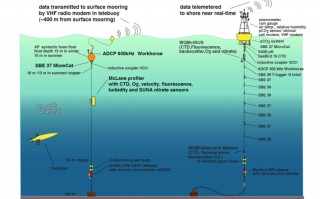

玛不错遗址全景图。(西藏自治区文物保护研究所供图)

在玛不错遗址中

考古队挖掘出不同时期的各类遗存

它们见证着

雪域高原的岁月变迁和文明演进

距今5000至4000年

一群以狩猎采集为生的人

生活在海拔4400多米的玛不错湖畔

他们将石头、骨头制作成工具

在湖滨捕鱼狩猎

在这个时期的遗存中

发现了各种有着纹饰的陶器碎片

在距今4000至3300年的遗存中

发现了两处火塘

炊烟在高原的天空中袅袅升起

先民生活渐趋稳定富足

对美的追求也被唤醒

这个时期的遗存中

以石头仿制贝壳的

仿贝石牌装饰品最具特色

这个时期的遗存中

还有大量外来材料制成的装饰品

如青铜器、玛瑙、红玉髓等

此外还发现了如粟、黍、水稻等

无法在当地种植的农作物

或许通过远距离贸易而来

填补了跨区域文化交流的诸多空白

成为解读中华文明多元一体的高原注脚

在距今3300至3000年的遗存中

发现了青铜链环

还出土大量

打制石器、涂朱石器和梳形器

这一时期

陶器的制作也更加精细

以折沿磨光黑皮陶尖圜底罐为代表

陶罐纹饰与遗址早期陶片纹饰一脉相承

并有小型化趋势

玛不错遗址的文化面貌

明显有别于已发现的其他遗址

代表了一种全新的考古学文化类型

——“玛不错文化”

玛不错遗址的发现

让我们得以窥见青藏高原湖畔

跨越四千多年的历史流变

从简单石器到青铜链环

从陶罐上的图案到石头仿制的贝壳

每件文物都承载着先民的智慧与故事

铺陈出中华文明演进的细腻脉络

让历史的跫音穿越时空

清晰可闻

策划:胡国香

记者:春拉、潘一景

统筹:邱星翔、陈倩

学术指导:

玛不错遗址考古项目负责人 夏格旺堆

鸣谢:

西藏自治区文物局

西藏自治区文物保护研究所

相关问答

问我久远行.手中各有携,倾榼浊复清.苦辞“酒味薄,黍地无人...

[最佳回答]1、手中各有携,倾榼浊复清.2、兵革既未息,儿童尽东征.3、请为父老歌,艰难愧深情.4、歌罢仰天叹,四座泪纵横.1、手中各有携,倾榼浊复清.2、兵革既未...

古代文言文常用词汇古代文言文的常用词汇有哪些?越多越好啊,...

1、相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)2、称赞(先帝称之曰能)11.诚:1、诚心(帝感其诚)2、的确,实在(此诚危急存亡之秋也)3、果真(今诚以吾众诈自称...

初中人教版语文必背古诗词目录(最新版)(包括课文,文言文)谢谢...

【过故人庄】(孟浩然"唐)故人具鸡黍,邀我至田家.绿树村边合,青山郭外斜.开轩...【闻王昌龄左迁龙标遥有此寄】(李白"唐)杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪.我寄...

百器备完。吾闻道常气质伟然,虽索其..._作业帮

吾闻道常气质伟然,虽索其学,其归未能当于义,然治生事不废其勤,亦称其土俗。至有余辄斥散之,不为黍累计惜,乐淡泊无累,则又若能胜其啬施喜争之心,可言也。或曰...

求百灵鸟资料?_养鸟_兴趣_天涯问答_天涯社区

[回答]百灵鸟从平地飞起时,往往边飞边鸣,由于飞得很高,人们往往只闻其声,不见其踪。百灵鸟是草原的代表性鸟类,属于小型鸣禽。它们的头上常有漂亮的具羽...

有势家朱丹其门,闻瑞至,黝之。中人①监_作业帮

有势家朱丹其门,闻瑞至,黝之。中人①监织造者,为减舆从。瑞锐意兴革,请浚吴淞...御史至山中视,瑞设鸡黍相对食,居舍萧然,御史叹息去。居正惮瑞峭直,卒不召。...

表达对家乡的思念与热爱的成语有哪些-ZOL问答

【僾见忾闻】僾:隐约,仿佛;忾:叹息。仿佛看见身影,听到叹息。多形容对已过世...【故宫禾黍】比喻怀念祖国的情思。【故宫离黍】故宫:从前的宫殿;黍:指粮食作...

带所的成语有哪些

[回答]问题一:带是的成语有哪些【比比皆是】比比:一个挨一个。到处都是,形容极其常见。【比肩皆是】到处都是。形容同类的事物或情况很多。【播弄是非...

对称汉字有哪些

[回答]对称汉字有:一、上下对称:中,目,口,申,田,王,十,回等。二、左右对称:贝,不,普,菩,菐,业,示,十,二,三,伞,善,土,凸,凹,类,来,莱,皿,文,雯扩展资...

带般的成语有哪些

[回答]问题一:带是的成语有哪些【比比皆是】比比:一个挨一个。到处都是,形容极其常见。【比肩皆是】到处都是。形容同类的事物或情况很多。【播弄是非...